A MORTE MODERNA OU NÃO PERMITA DEUS QUE EU MORRA SEM CONFISSÃO

MODERN DEATH OR DON'T LET GOD ALLOW ME TO DIE WITHOUT CONFESSION"

UNA MUERTE MODERNA O DIOS NO QUIERA QUE MUERA SIN CONFESIÓN

Ana Maria de Amorim Viana¹

¹Instituto Federal Sertão Pernambucano - IF SERTÃO-PE

Email: ritaamorim2003@uol.com.br

Recebido: 05.09.2023 Aceito: 19.09.2023

Palavras-chave: memórias; velório; olhar exotópico.

ABSTRACT :The article "Modern death or don't let God allow me to die without confession" is an excerpt from a doctoral research project. The aim of the text is to reflect on the changes that have taken place in the event of death, a reflection made through personal memories and the exotopic exercise of returning to the scene with an adult gaze and from a perspective of research and analysis of two episodes of death in the family, separated by a time interval of three decades, which involves, among other things, technological transformations and social behaviors. Throughout the text, apparently personal and regional facts coexist with universal aspects, which in isolation do not appear to be part of a larger system that has changed over time. In addition to the views of authors such as Philippe Ariès, Georges Duby and Mikhail Bakhtin, there are popular observations about the proximity of death, death itself, and customs that were or still are present in this environment. The text does not present the results in the traditional manner of research , due to its memoiristic nature, but it does help us to understand the process of disappearance or transmutation of these practices, while at the same time it reveals a distinct behavior in relation to the wake and the afterlife today.

Keywords: memories; wake; exotopic gaze.

RESUMEN: El artículo “Muerte moderna o Dios no quiera que muera sin confesión” es un extracto de una investigación doctoral. El objetivo del texto es reflexionar sobre los cambios ocurridos ante la muerte, una reflexión realizada a través de recuerdos personales y el ejercicio exotópico de regresar a escena con una mirada adulta y en una perspectiva de investigación y análisis de dos episodios de muerte en la familia, separadas por un intervalo de tiempo de tres décadas, que involucra, entre otras cosas, transformaciones tecnológicas y de comportamiento social. A lo largo del texto conviven hechos aparentemente personales y regionales en armonía con aspectos universales, que por sí solos no parecen formar parte de un sistema mayor que ha ido cambiando con el tiempo. A la visión de autores como Philippe Ariès, Georges Duby y Mijaíl Bajtín se suman observaciones populares sobre la proximidad de la muerte, la muerte misma y las costumbres que estuvieron presentes o que aún lo están en este entorno. El texto, por su carácter memorístico, no presenta los resultados en la forma tradicional de investigación, pero ayuda a comprender el proceso de desaparición o transmutación de estas prácticas, al mismo tiempo que revela un comportamiento diferente en relación al velorio y la post-muerte en la actualidad.

Palabras clave: memorias; funeral; mirada exotopica.

INTRODUÇÃO

O evento morte tem passado por modificações ao longo do tempo, influenciado por fatores de várias ordens. Foi pesquisando esse assunto, em uma daquelas tentativas que os doutorandos fazem para abarcar o corpus de suas pesquisas, que percebi a teoria encostando em minha experiência pessoal. Tanto em “O homem diante da morte” (ARIÈS, 2014) quanto em “Guilherme, o Marechal” (DUBY, 1986) e, até mesmo, em Bakhtin (2011), deparei-me com trechos que me fizeram recordar o dia da morte do meu pai, que, por sua vez, foram ativando aspectos regionais, universais e pessoais relacionados ao tema, os quais utilizo para demonstrar o processo de mudança na maneira de lidar com a hora da morte e o pós-morte. Faço isso a partir da perspectiva da morte do meu pai e, posteriormente, da minha mãe. Os fatos que seguem não estão, exatamente, em ordem cronológica por duas razões, a primeira delas, mais evidente, é que são memórias, por isso não há garantia da sequência linear. A segunda é por haver necessidade da teoria para explicar, endossar as percepções expostas, consequentemente, isso entrecorta a narrativa.

Lembranças – morte antiga

Aos cinquenta e seis anos de idade, meu pai fora diagnosticado com câncer de pâncreas, os médicos o operaram e deram um prognóstico de oito meses de vida. Na primeira vez em que ele precisou tomar remédio para dor, era noite e a minha mãe usou o que tinha em casa, um remédio chamado “magnopyrol”, era uma dipirona. Ela deu poucas gotas, mas, com o passar do tempo, foram aumentando a quantidade e diminuindo os intervalos. Estranhamente, e isso eu não sei explicar, ele nunca precisou de morfina, nem precisou voltar a ser internado.

Naquele domingo, 08 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, pela manhã, ainda cedo, havia chegado à nossa casa uma senhora do interior da cidade, o nome dela era Sinhazinha. Uma senhora bonita, amiga dos meus pais. Ela tinha vindo nos visitar e passar o dia conosco, não era uma visita comum, e sim porque meu pai estava doente. Muitas outras visitas vieram durante o período da doença, vinham por uma consideração e carinho a ele e como uma obrigação, talvez religiosa, talvez cultural, ou as duas coisas.

Como consequência das muitas visitas, lembro-me de que um dos amigos confessou a um terceiro, e, depois, ficamos sabendo que ele visitava o meu pai, dentre outras coisas, porque se dispunha a ouvi-lo, caso o meu pai desejasse fazer alguma recomendação de qualquer natureza, financeira ou de ordem familiar, ele estaria pronto a ouvir e encaminhar posteriormente. Além dos amigos, os parentes também o visitavam. Na noite anterior à sua morte, uma prima tinha vindo, na tentativa de ajudar a minha mãe, que não abria mão dos cuidados dele.

Eu ainda dormia com a força do sono das crianças e dos adolescentes naquela manhã de domingo. Não me recordo das exatas palavras da minha mãe ao me chamar, de tão atordoada que fiquei. Ela parecia ter certeza de que a morte do meu pai se aproximava e precisava nos conscientizar (os filhos) do que viria a acontecer. Dona Sinhazinha disse para a minha mãe que o meu pai havia dado um “termo”, e minha mãe sabia o que isso significava. Levantei-me da cama, fui ao quarto e meu pai estava abatido como nos últimos dias, a mão dele estava fria; fora isso, não vi nada diferente. Eu nunca tinha perdido ninguém e a morte era minha total desconhecida, algo distante e impossível de acontecer.

O vizinho da casa ao lado era médico e sempre passava pelas manhãs para ver o meu pai; após a visita, chamou minha irmã menor para brincar com as filhas dele. O dia seguia, aparentemente, normal, não fosse aquela tensão comedida da minha mãe.

Não sei como, nem por instrução de quem, ao final da manhã, estávamos, os filhos, em redor do meu pai, tomando-lhe a benção. A expressão do olho nunca esqueci, mas não sei explicar, era um olhar distante, nublado, e “vidrado” ao mesmo tempo. Com dificuldade na articulação das palavras, ele abençoou aos filhos, um a um. Faltava a caçula[1], alguém foi buscá-la na casa vizinha, de forma que ela também pediu-lhe a benção.

Estávamos todos no quarto. Dos presentes, a única coisa que, realmente, fixei foram as palavras do meu Tio Clóvis, que não sei a que horas chegou a casa, esticando a mão, ele disse: - Adeus, José. O meu pai disse alguma coisa segurando a mão dele. Daí em diante, não tenho imagens, não sei se aquelas foram as últimas palavras, não sei a sequência dos fatos, não sei quantas pessoas estavam ali, não sei se saímos do quarto, sei apenas que, em determinado momento, o sopro de vida saiu. Meu pai já não falava, já não se mexia. A próxima cena de que me recordo, ele estava no caixão.

Uma das vizinhas, D. Chiquinha, disse-me que havia presenciado a morte do meu pai, pois minha mãe a mandara chamar, segundo ela, foi uma morte bonita, pelo fato de ele estar lúcido até o último instante. Ela me contou que, naquele momento, meu pai havia feito recomendações ao meu irmão mais velho a respeito dos mais novos. Mas o meu irmão não se lembra desse acontecimento; acha que ela confundiu ou inferiu diante da cena que, certamente, a comoveu. Nessa conversa, meu irmão mais velho contou-me que meu tio pôs uma vela na mão do meu pai. Se vi essa cena, minha memória a apagou. O ato de colocar uma vela na mão é uma crença antiga para guiar a alma da pessoa que estava à beira da morte. Além disso, havia quem soubesse “exultar”[2] o doente, dizendo-lhes algumas palavras no momento em que colocavam a vela na mão. Não creio que o meu tio tenha feito assim.

Um primo, que também não lembro estar presente, disse que havia uma imagem daquele dia que não lhe saíra da cabeça. Todos rezando em torno do corpo do meu pai já falecido e o meu irmão mais novo rezando o Pai-Nosso com as lágrimas descendo em um ato muito resignado para uma criança.

Eu poderia reconstituir, via depoimentos, aquele dia; não o fiz, por saber que foi um momento de dor. Perguntei apenas ao meu irmão mais velho sobre o que a vizinha havia me contado e ele acabou estendendo um pouco a conversa; a vizinha e o primo foram coincidências de o assunto vir à tona em meio a outros temas. Se fosse perguntar a cada um dos meus irmãos teria mais detalhes, pois éramos oito, numa sequência em que eu sou a sexta filha.

De forma não linear, lembro-me de que o meu irmão mais velho teve que comprar um terreno no cemitério, não sei quando fez isso, se antes ou se no próprio dia. Ele teve que ir à casa funerária comprar o caixão; provavelmente, algum parente ou amigo o tenha acompanhado. Na época, mesmo havendo várias funerárias, não havia nenhum plano assistencial funerário na cidade de Petrolina-PE. Não sei como foram os trâmites em relação ao corpo. Lembro-me apenas do corpo no caixão. Não o toquei mais, tive receio de constatar o que já estava demasiado óbvio, ele não estava ali.

O velório foi em casa com todos aqueles aparatos que as funerárias trazem. Veio um padre, houve rezas e cânticos. Muita gente ficou de um dia para outro, porque o velório durou quase 24 horas. Nesse período, toda a vizinhança veio, como também pessoas do interior da cidade onde tínhamos parentes e amigos. Veio, também, uma das minhas colegas de sala de aula, que morava perto da minha casa; eu não sabia o que dizer, ela também não, ficou em pé ao meu lado, permanecemos em silêncio.

Meu pai sabia do problema, mas era como se soubesse por alto, não sei se os médicos usaram algum termo mais específico e ele não entendeu ou se não quis entender a princípio. Perguntou ao meu irmão mais velho se não iriam voltar ao Recife para a continuidade do tratamento. O meu irmão desviou o olhar para dar, creio eu, uma das respostas mais difíceis de sua vida “o médico disse que está em um estágio avançado, não tem como tratar”, seguiu-se um silêncio insuportável; eu, que ouvia a conversa à parte, senti o peso daquelas palavras. Não chorávamos na frente do meu pai, a denúncia, entre nós, de que isso acontecia estava na ponta do nariz e nos olhos vermelhos.

Não sei se existe uma forma adequada de se dizer algo, que envolva a finitude de uma vida, mas, certamente, a melhor maneira não foi a que encontrei quando minha irmã caçula de apenas oito anos, inocentemente, começou a dizer a frase “quando pai ficar bom, vamos...” Disse-lhe imediatamente que ele não iria ficar bom. Acho que reproduzi, cruamente, o choque que levei ao ouvir a conversa entre o meu pai e o meu irmão. O estado do meu pai afetava a todos nós, não somente a ele.

Imagino que, se ele tivesse sido velado no interior da cidade, possivelmente, cantassem excelências, que são cantos fúnebres, desconheço existirem esses cantos na área urbana da cidade de Petrolina. Entoaram os cantos conhecidos da igreja. Lembro-me perfeitamente do quão duro foi ouvir “segura na mão de Deus e vai”. O cortejo fúnebre foi feito a pé, com o carro funerário à frente, não somente porque o cemitério ficava a oitocentos metros da nossa casa, mas também porque era costume ser assim.

Em todo esse relato, ao tempo em que trago à tona lembranças, as quais eu não me esforcei para guardá-las, elas simplesmente estão na minha memória. Eu também faço um exercício exotópico, ao voltar à cena com um olhar adulto e em uma perspectiva de pesquisa e de análise, em que percebo o outro ajudando a me compor, a me significar. Lembrando as palavras de Bakhtin (2011, p. 342): “Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim”. Ao enxergar pelos olhos de outros, eles me possibilitam um excedente de visão para aquela situação. O que estava acessível a mim naquele momento era, entre outras coisas, a minha dor. A minha feição, os meus gestos, somente outra pessoa poderia me dizer, assim como o meu primo disse do meu irmão pequeno. Era impossível que meu irmão se visse a si mesmo; somente a posição do outro permite aquela descrição.

A exotopia é um conceito bakhtiniano, que trata da posição, que as pessoas exercem em relação aos outros, ou que autor e narrador exercem em relação à personagem. O trecho, a seguir, diz sobre esse “estar de fora”.

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver (BAKHTIN, 2011, p. 43).

Embora eu estivesse na mesma cena que os demais, com o horizonte vivenciável, aparentemente, igual, eu nem sequer vi minha vizinha, nem meu primo. No entanto, são eles, respectivamente, que vão me dar um olhar sobre aquele momento de morte, valorando-a, primeiro como uma morte “bonita”; depois, indo encontrar o sentimento contido e resignado do meu irmão pequeno, que chorava e rezava ao mesmo tempo. Aquele choro contido demonstrava, simbolizava o que a morte do meu pai significaria para todos nós, a morte dele nos forjou, nos cunhou adultos da noite para o dia, independentemente, da idade que cada um de nós tinha na época.

Essas são lembranças particulares, não pensei que algum dia escreveria sobre elas, e o faço impulsionada pelas palavras de Bakhtin (2017, p. 66) sobre o ato ético: “Compreender um objeto significa compreender meu dever em relação a ele [...] compreendê-lo em relação a mim na singularidade do existir-evento: o que pressupõe a minha participação responsável, e não a minha abstração”. A morte e a morte em casa poderiam ser vistas como algo genérico, distante, abstrato, mas trago o peso do “não-álibi” do existir para ocupar o lugar no existir, ligando esse conteúdo com a vida vivida. O ato ético, ao contrário do que pode parecer neste texto, não é feito de narrativas pessoais, mas de posicionamentos que encontrem respostas com sentido para a vida.

Voltando ao tópico dos sinais indicativos de que a morte se aproximava, nunca saberei o que era, exatamente, o “termo”, que Dona Sinhazinha identificou, naquele dia, em meu pai, a ponto de ser tão categórica. Como não perguntei na época, tornou-se mais difícil saber. Então só me restou perguntar a algumas pessoas que julguei terem conhecimento a respeito. Fiz essa consulta por telefone e consegui obter algumas respostas.

Uma pessoa pode dar esses “termos” dias antes ou no mesmo dia, mas não passam de três. São sinais, mudanças de semblante que pessoas mais experientes regularizavam como indicativos de morte próxima. Decorria daí a necessidade de se ter sempre alguém com o doente para dele cuidar e observá-lo. Esse era esse o sentido popular da palavra sentinela, alguém que vigia o doente, que lhe “bota sentido”, que direciona para ele a sua atenção.

Algumas pessoas dizem serem os “termos” paradas respiratórias e/ou cardíacas, percebidas a olho nu ou mesmo “aferidas” pelas experiências do acompanhante do doente sem nenhum instrumento. Era comum, nesse contexto, expressões como “fulano está só inteirando as horas”, “fulano se acabou às x horas”. A rigor, em contexto de zona rural ou de cidade pequena, ou ainda de comunidade urbana desassistida, por não haver médico para atestar óbito, tinha que ser a própria comunidade que fizesse isso.

Existem algumas experiências populares que também são indicativos de aproximação do fim da vida, a exemplo, do chiado dos cabelos, o ronco da morte e a melhora da morte. O primeiro consiste em observar se, ao esfregar um tufo de cabelo do doente, há algum chiado. Se houver, é um bom sinal; do contrário, é praticamente uma sentença de morte. A primeira vez que ouvi alguém falar sobre isso, não me contive e esfreguei meu cabelo entre dois dedos, eles chiaram!

Em Caminha (2014, p. 181), há uma narrativa, que atesta o conhecimento dessa mesma experiência, conforme aparece no trecho a seguir:

A mocinha exclamava amém com fervor. O medo lhe descia em lágrimas. Levantou-se espiando o que acontecia pela janela e não viu a avó, nem os tios. Viu a beata que entoava o ofício de morte. Viu uma outra senhora achegar-se perto ao defunto e roçar-lhe o cabelo como cosia o rosário. Roçou e chegou o ouvido bem perto. “O cabelo inda chia. Não morreu inda não”. Os olhinhos infantis arregalaram-se de tal maneira que talvez pudessem ter sido notados dentro do quartinho [...].

O trecho apresentado faz parte de um conto intitulado “O chiar dos cabelos” que serve para corroborar a existência da crença popular de que é possível identificar, pelo contato com o cabelo do doente, se ele está próximo da morte. Não há como delimitar em que parte do país essa cultura existe, mas é possível inferir que, no Sertão do Nordeste brasileiro, faz parelha com tantas outras observações que cercam o leito de morte. O conto traz alguns elementos da cultura nordestina.

Outro indicativo de aproximação da morte é um barulho estranho, característico da respiração de alguém que está prestes a morrer, geralmente, acamado e inconsciente, é conhecido popularmente como cirro, “o cirro da morte”[3]. Independentemente de conhecer ou não a causa, essa característica é observada no meio popular; a medicina explica esse barulho como sendo o acúmulo de secreções no trato respiratório. No saber popular, quem apresenta o cirro da morte não passa de três dias.

Mais uma das evidências da morte, identificada no meio popular, consiste na melhora do doente, o que, geralmente, faz a família baixar a guarda e se animar, para depois vir o arremate: a morte. Expressões como “a saúde veio visitar” ou mesmo a “melhora da morte” são comuns para designar uma melhora repentina de alguém que está muito mal, mas, como muitas outras coisas vindas da esfera popular, são tidas como crendices.

Em relação ao meu pai, dentre essas experiências populares, vou considerar apenas o “termo”, já que não se constatou, não lembro, nem ninguém comentou que tenha havido uma melhora repentina, nem o tal cirro. Talvez tenha sido assim, porque esteve lúcido todo o tempo, e, apesar de muita fraqueza, ainda, havia alguma força para se movimentar a ponto de, mesmo amparado, conseguir ir ao banheiro, por exemplo, e o cirro se estabelece mais nos doentes acamados, geralmente, naqueles que passam longos períodos deitados, muitos deles inconscientes, o que dificulta a eliminação de secreção.

Ao olhar para o dia da morte do meu pai, percebo que se enquadra no que se chamava de boa morte, “O ritual de morte à antiga, que não era fuga, saída furtiva, mas aproximação lenta, regulada, governada, e prelúdio, passagem solene de um estado para outro estado superior [...]” (DUBY,1986, p. 7). A afirmativa, além de corroborar o pensamento reinante em relação à morte à antiga, fala da crença em uma outra vida, como estado superior à vida terrena, o homem que morre “caminha para o renascimento, para uma nova vida de um valor maior, esse nascimento conta muito mais que o outro” (DUBY,1986, p. 80).

Voltando à cena de morte do meu pai, percebo haver uma ligação com um estilo de morte em casa, de um passado muito distante, com despedida da família e publicitação da hora da morte. Essa forma tem a ver com uma mentalidade antiga, que vem mudando ao longo dos anos. Ariès (2014) vai mostrar esse percurso de mudança a partir da Alta Idade Média, em que havia, além da publicidade da morte e do luto, crença na salvação obtida na hora da morte, crença na existência do inferno e na danação eterna, enterro em túmulos, inclusive como maneira de cultivar a lembrança dos entes queridos. Posteriormente, surge a ideia de que a absolvição eterna é conseguida ao longo da vida, aparecendo, na contrarreforma, a recomendação de que os fiéis se preparassem por toda vida, deixando tudo organizado, até os bens materiais em forma de testamento.

Essa sequência apontada por Ariès (2014) vai culminar com uma série de mudanças como desaparecimento da crença no inferno[4], passando a ação do diabo, quando muito, circunscrita ao mundo terreno; preferência pela incineração em lugar da inumação, e a dor da perda passa a ter um caráter absolutamente pessoal e privado. Nessa mesma vertente de pensamento, dá-se o afastamento das crianças desse cenário, omitindo delas, inclusive, a morte dos pais. Há uma tentativa de eufemização em que se diz que o ente querido da criança viajou ou que Jesus o levou. Um outro exemplo é dizer para a criança que a pessoa falecida virou estrela.

Revisitando as cenas na memória, chego à conclusão de que tanto Dona Sinhazinha quanto o Dr. Jorge, sabiam, por mecanismos distintos, que meu pai morreria naquele dia. Ela verbalizou para minha mãe, ele não. Talvez achasse que estava adiando o nosso sofrimento. Ele tentou proteger a minha irmã menor daquela cena. O ponto de vista dos dois revela um embate de natureza maior que, progressivamente, foi se instalando sem que as pessoas tenham se dado conta: a morte é normal, precisa ser vivida, versus a morte é feia, deve ser escondida a todo custo.

A forma de morrer foi sendo alterada com o passar dos anos em função das mudanças tecnológicas, avanços na medicina e, consequentemente mudanças sociais. Meneses (2000, p. 28) diz que:

[...] o século XX assistiu a uma administração da morte, na qual a medicina, por seus progressos técnicos, passou a ser responsável tanto pela eficácia e esperança de postergar a morte, como por seu ocultamento social. A morte é, pois, ocultada socialmente através de sua delegação ao médico e ao hospital, tornando-se medicalizada, institucionalizada, racionalizada e rotinizada. [...] No hospital moderno, a morte não mais aparece como um evento simples, e sim como um fenômeno complexo, passível de ser decomposto analiticamente em morte clínica, biológica e celular. Sua definição se revela circular, ligada à ação do médico, que tanto pode decidir interromper os cuidados como fazer esforços de reanimação.

Na chamada morte moderna, não há mais espaço para a preparação da “boa morte”; na modernidade, isso passou a ser sinônimo de assistência médica, podendo significar morrer, solitariamente, em um quarto frio, ligado a aparelhos e fios. Os dois polos são distintos; se de um lado, é inegável os recursos de um hospital frente a um leito em casa, também é inegável a delegação a estranhos dos cuidados antes praticados pela família[5], além do agravante de que o hospital é um lugar com luz, barulhos, cheiros e odores próprios, com fios, tubos e maquinários, o que vai conduzir a um outro problema, a morte desumanizada[6].

Duby (1986) relaciona o tempo passado em que a morte era “sumptuosa” ao tempo presente, de morte escondida e silenciada, afastada como uma questão “incômoda”, por isso solitária, rápida e discreta, ele arremata dizendo “a morte que perdemos talvez nos faça falta”. A afirmativa parece caminhar no sentido da necessidade de vivenciar o luto, da forma como os psicólogos recomendam

Após o sepultamento do meu pai, alguns parentes ficaram na nossa casa para nos cuidar, ainda houve visita por algum tempo. Minha mãe pôs luto, e nós, os filhos, também; não me lembro de termos questionado isso, usávamos roupas brancas, pretas, cinza, azul, tudo muito sóbrio, também não sei como ela conseguiu pensar na própria vestimenta de luto e ainda nas nossas. Já que estávamos em idades e fases diferentes, alguém deve tê-la ajudado. O fato é que estávamos de luto e usamos luto. Passado um ano, houve a missa e somente a minha mãe continuou com a vestimenta do luto, o que, antes, era roupa preta, passou a ser roupa de cor muito discreta, nunca mais a vimos de cores vibrantes como vermelho ou amarelo, por exemplo. Nisso, ela não fez diferente das viúvas de sua geração e do seu entorno familiar e cultural.

A publicitação da morte do meu pai não se deu somente no momento, em que algumas pessoas foram sendo avisadas, mas também foi divulgada uma nota em um programa de rádio, poderia também ter sido por jornal impresso, mas era mais incomum para nós. Essas eram formas de divulgar a parentes e amigos que não haviam sido contactados. Esse tipo de divulgação ainda existe, mas vem sendo substituída pelas redes sociais.

Em cidades pequenas, era comum ter um carro de som[7] que fazia avisos fúnebres, geralmente, repetidos de rua em rua do bairro ou pelas principais ruas da cidade. Na vizinha cidade de Juazeiro-BA, havia um carro desses, que anunciavam mais ou menos assim: “Nota de falecimento: É com pesar que anunciamos a morte de “nome do falecido” ocorrido “pela manhã”, “hoje à tarde” ou “ontem à noite”. O seu sepultamento será no cemitério “tal” às “x” h, saindo o féretro da rua “x”. Anúncio semelhante podia ser adaptado para a missa de sétimo dia, e tanto em um como no outro poderia ter um complemento: “desde já, a família agradece a todos por esse ato de fé e solidariedade cristã”.

É possível encontrar anúncios fúnebres em outras culturas, há algo semelhante em trechos do livro de Tolstói (2010, p. 2), “A morte de Ivan Ilitch”, em que um amigo avisa aos outros sobre o anúncio publicado no jornal.

É com profundo pesar que Praskovya Fiodorovna participa a amigos e parentes a passagem de seu estimado esposo Ivan Ilitch Golovin, membro da Corte Suprema, que deixou esta vida no dia 04 de fevereiro do ano da graça de 1882. O enterro acontecerá na sexta-feira, à uma hora da tarde. (TOLSTÓI, 2010, p. 2).

Mesmo observando que há similaridade entre o que ocorre nesse tipo de anúncio, preciso chamar a atenção para a data em que o livro foi publicado; ainda era século XIX e nós já estamos no século XXI. Com o desenvolver das tecnologias, quanto maior for o centro urbano, menos essas práticas ocorrem.

Nessa mesma linha, seguem outros costumes, a exemplo da fotografia de pessoas mortas O costume que consistia em fotografar o defunto é antigo, iniciou na Inglaterra, no século XIX, existiu no Brasil e perdurou até algumas décadas atrás. O depoimento seguinte ilustra essa prática:

Um dos momentos mais importantes do velório, era a chegada do fotógrafo. Com sua enorme máquina de tirar retrato, cobria a cabeça com um tecido emborrachado, fotografava o defunto de inúmeros ângulos. Depois eram fotografados à cabeceira do caixão os demais parentes, a começar da viúva e dos filhos. Também uma ou outra pessoa amiga. Aquelas fotografias iam enfeitar permanentemente as paredes da sala, numa demonstração carinhosa de amor e saudade. (ARRAIS, 2015).

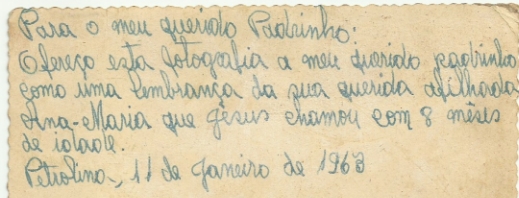

Na minha casa, há uma dessas fotografias, datada de 1963. O meu pai era tio e padrinho da menina que havia falecido. Na figura 1, a foto em que aparece a criança no caixão e os pais, no verso da foto, há uma dedicatória, uma tradição, que, nesse caso específico, visava a presentear o padrinho. Posso inferir pela letra que a pessoa que escreveu foi minha Tia Adjalva que, até certo ponto da dedicatória, assume o eu-lírico da filha falecida, dando-lhe voz.

|

FIGURA 1- Foto de criancinha no caixão/ verso dedicatória

Fonte: arquivo particular da família Amorim Viana.

Numa época em que as fotografias eram escassas, esse tipo de foto, que hoje pode nos causar repulsa, tinham por finalidade serem uma lembrança daquele ente querido. Se a minha Tia Adjalva não tinha nenhum registro daquela bebezinha, é possível compreender que quisesse ter uma fotografia de recordação, mas uma interrogação surge: Por que o foco da fotografia não era somente na criancinha? Arrisco dizer que embutida estava a ideia de morte como evento também a ser vivido, sentido e, por isso, lembrados sem nenhum pudor. Registrava-se o evento de morte daquela criança, nesse caso específico com a revelação da tristeza no olhar dos pais.

Com a popularização da fotografia, mesmo ainda em formato analógico, as tais fotografias de defuntos caíram em desuso, porque se perdeu a causa primeira, que era o fato de não ter materializado as feições da pessoa querida, cujo corpo desapareceria da convivência.

Em lugar das fotografias tiradas pós-morte, surgem os santinhos, que são as lembrancinhas a serem distribuídas entre parentes e amigos; geralmente, têm uma mensagem e podem ou não trazer uma foto, mas uma foto tirada em vida. Na missa de sétimo dia do meu pai, foram distribuídos santinhos impressos. Hoje essa modalidade já dá sinais de decadência e, ao mesmo tempo, compete com santinhos digitais, ou apenas sinais de luto em redes sociais, representados, geralmente, pelo lacinho preto.[8]

Feitas essas digressões, que ajudam a fazer um panorama de atitudes, que existiram ou existem ainda que transmutadas, retorno à morte do meu pai. Durante muito tempo, pensei a respeito de quais eram os seus pensamentos naquele momento. Intimamente, eu queria protegê-lo de saber que estava morrendo; por isso, por vezes, refleti sobre a palavra adeus dita pelo meu tio. Como ele podia dizer assim tão diretamente, tão secamente: “Adeus, José”? mas podia ser que significasse aquele outro adeus que eu já tinha ouvido em saudações[9]. Lutei com isso por um tempo até que aceitei. Se ele estivesse dizendo “José, eu estou falando com você”, de qualquer maneira, o contexto era uma despedida. O nosso pedido de bênção também era uma despedida; meu pai sabia que estava morrendo.

Tanto sabia naquele instante, como já sabia algum tempo antes. Ele havia me perguntado em que série/ano escolar eu estava. Quando lhe respondi, ele disse um discreto “ainda...”, como se calculasse que melhor seria se já estivesse com mais estudo. Acho que estava tentando desenhar futuros possíveis para cada um de nós. Essa preocupação do meu pai com os estudos, idade e séries, em um momento em que ele já visualizava que não se recuperaria da doença e que a morte era inevitável, parece endossar o que Bakhtin (2011) diz sobre a presença e a importância do outro até mesmo nessa perspectiva do fim:

Posso, claro, imaginar o mundo depois da minha morte, mas não posso vivenciá-lo internamente no tom emocional que minha morte, minha ausência, introduzirão. Precisarei vivenciar o outro, ou os outros, aqueles para quem minha morte, minha ausência, será um acontecimento na sua vida. Quando tento perceber, em termos de emoção (de valor), o evento da minha morte no mundo, fico sob o domínio da alma de outro possível, já não estou sozinho, entregue à contemplação do todo da minha vida no espelho da história (da mesma maneira que não estou sozinho quando contemplo minha imagem externa no espelho). O todo da minha vida não tem significado no contexto dos valores da minha vida. Nascer, viver-ser neste mundo, e, finalmente, morrer — tudo isso não se realiza em mim e para mim. O peso emocional da minha vida, em seu todo, não existe para mim mesmo. (BAKHTIN 1997, p. 120-12, grifo meu).

Esse trecho está diretamente relacionado a uma outra afirmação de Bakhtin (1997) sobre a impossibilidade de uma pessoa vivenciar o seu nascimento ou a sua morte. Não existe uma consciência de si mesmo ao nascer; essa consciência vai sendo dada e referida pelo outro, assim como não há consciência do “desligamento” da vida. No caso da morte, não há como experimentar o sentimento de falta de si mesmo; o mais próximo a que se pode chegar dessa experiência é por intermédio do outro que, por conseguinte, refrata-lhe esse olhar, já que o todo de uma vida não significa por si mesmo, mas envolve essa relação: o valor da vida lhe é balizado pelo outro.

Bakhtin (2011) faz uma comparação entre a morte para Tolstói e Dostoiévski, ele vai mostrar que os dois autores têm pontos de vistas diferentes quanto à criação de seus personagens no que tange à relação “eu” e o “outro”. Tolstói fala da morte na perspectiva de dentro para fora, o personagem narrando esse evento. Ao passo que para o segundo ela “nunca é representada de dentro para fora. São os outros que observam a agonia e a morte, pois a morte não pode ser um fato da própria consciência” (BAKHTIN, 2011, p. 344). Quando digo que meu pai estava lúcido até o último instante, não estou dizendo, no entanto, que ele estivesse narrando a própria morte, mas que sua consciência estava situada, estava em relação com as outras consciências ali presentes. No entender de Bakhtin (2011), a consciência não pode concluir, encerrar a própria consciência.

LEMBRANÇAS - MORTE MODERNA

Poderia ser o “capítulo de negativas” para usar as palavras de Machado de Assis, já que observo uma série de “nãos”. Minha mãe morreu no hospital durante um procedimento cirúrgico. Eu e mais duas irmãs presenciamos toda a correria médica, as bolsas de sangue chegadas às pressas, uma tensão no entra e sai de técnicos de enfermagem, até o momento em que o médico anunciou a morte devido a uma hemorragia que eles não conseguiram conter. Então perplexas, desnorteadas, pedimos para vê-la, o que não nos foi permitido. Entre a demora de liberação do hospital e os “aprontamentos” do plano funerário, transcorreram 8 horas.

O velório foi do outro lado da cidade, na sede do plano funerário, o que, por si só, já deixou alguns vizinhos de fora. A decisão foi sugerida por alguns parentes e amigos sob a justificativa de que a casa ficaria marcada pelo funeral. Estranhamente, nós, os filhos, aceitamos essa justificativa, mas a casa era a mesma de antes. Se comparado o velório ao do meu pai, poucas pessoas ficaram durante a noite. No dia seguinte, houve a recomendação do corpo pelo padre, houve rezas e cantos, dos quais, o que ficou marcado para mim foi “No céu, no céu, com minha mãe estarei”. O cortejo foi todo de automóvel até o mesmo cemitério em que o meu pai havia sido enterrado.

Diferentemente do meu pai, que teve a extrema unção[10] bem antes de ter uma piora no quadro da doença, e a despedida dos familiares, a minha mãe não teve nenhuma forma de preparação para aquele dia, nem ela, nem nós, os filhos. Fora a própria intuição dela ou o medo que a fazia questionar como iria ser operada se sentindo tão mal, ela havia sentido febre e calafrio em função das bolsas de sangue do dia anterior, agíamos com uma fé, paradoxalmente tecnológica de que tudo daria certo.

Eu, que a acompanhei nos momentos antes da operação, tentei dissuadi-la daquele medo, dizendo que havia coisas inevitáveis e que eu deixara de ter medo de raio e trovões quando percebi minha pequenez diante deles. Disse-lhe que devia enfrentar da mesma forma que uma mulher grávida de nove meses precisa, mesmo com as inseguranças, enfrentar o parto. Ela me respondeu que “ter menino” era bobagem, coisa simples, mediante a situação dela. Fiquei tensa com essa resposta, mas percebi que, por conversar, ela se aliviou um pouco da preocupação.

Coloquei músicas do padre João Carlos para tocar pelo celular e a música que veio foi “Purifica-me”. E essa música foi o que ocorreu de mais próximo de uma preparação para uma “passagem” com ela ainda em vida. O nosso único conforto, e em caso de morte, procuramos por todos os confortos possíveis, foi que, teoricamente, ela não teria sofrido já que estava anestesiada. Isso, ao ver dos antigos, seria ruim, justamente por ser uma morte traiçoeira em que a pessoa não reflete sobre seus atos, não se despede de sua família, não pede perdão por seus pecados, não se recomenda a Deus. Dessa forma não houve presença da família em seu redor, não houve despedida, nem publicidade, nem vela na mão.

Eu decidi pôr luto, as minhas irmãs também, os irmãos não, e não os questionamos por isso. Algumas pessoas “estranharam” a demonstração de luto, disseram que a cor não quer dizer nada, que aquilo era coisa de antigamente, e até quiseram me convencer de que o choro e o luto não fariam bem para a alma da minha mãe, mas eu tinha consciência de que meu choro estava dentro da normalidade e foi diminuindo com o tempo; a saudade, essa demora mais. Então, precisei me explicar e dizer que minha mãe era sertaneja, aquele era um costume dela, e eu como fruto dessa cultura poderia assim fazer. Encontrei um depoimento similar em relação ao recolhimento do luto, o qual disponibilizo a seguir:

Várias vezes recusei convites para coqueteis explicando que estava de luto. As pessoas então me respondiam com embaraço, como se lhes tivesse dito alguma incongruência obscena. Realmente tinha a impressão de que se eu tivesse alegado algum encontro equivoco, para declinar o convite, teria sido melhor compreendido e receberia jovial estímulo [...] .( GORER 1965 apud ARIÈS 2014, p. 780).

Se em um depoimento da década de 1960 já aparece um ponto de vista de estranheza em relação ao recolhimento face a perda de um ente querido, que direi eu, se, além do recolhimento, fiz uma exposição disso por meio da maneira de vestir. Minha mãe achava estranho um filho não poder “parar” para demonstrar o luto por seus pais. Confesso que nunca dei muita atenção a isso que ela dizia, nem parei para saber se era algo religioso ou não.

A expressão do luto não foi por obrigação, era algo como uma homenagem e um acordo cultural tácito. Atualmente, as pessoas, de fato, não param para “curtir” o luto, curtir na acepção de curtume, qual seja ficar de molho, processando; há uma urgência em se livrar de tudo aquilo que tiver relação com a morte. Isso ocorre por razões que estão muito ligadas à dinâmica moderna das relações capitalistas, do não parar para não perder tempo, porque “tempo é dinheiro”.

Segundo Ariès (2014), o luto e o adeus, a princípio, não pertenciam à parte religiosa dos funerais; pelo contrário, estavam ligados à Antiguidade pagã, mas eram admitidos pela Igreja. A mesma tolerância e assimilação, no entanto, não se deu com oferendas e com pranteadoras. Essas manifestações tinham a função de acalmar o morto para não voltar e atormentar os vivos, tal aspecto sobrenatural e de retorno do morto, nunca foi admitido pela igreja Católica.

Os fiéis podiam cultuar a lembrança do ente querido e o túmulo. Posteriormente, a igreja vai assumir, à sua maneira, partes para o rito funerário. Ações como ofício dos mortos, missa de corpo presente, missa de sétimo dia, missas pelos fieis defuntos e memento dos mortos[11] são exemplos desse cuidado com os ritos fúnebres.

Na atualidade, findada a missa de sétimo dia, alguns padres abrem espaço, a pedido da família, para que haja homenagem ao falecido. Essa demonstração lembra o elogio ao morto; um dos exemplos desse elogio vem da Antiguidade e está eternizado no “discurso em honra dos primeiros mortos na Guerra do Peloponeso (séc. V a.C.). O ateniense Péricles fez um longo elogio fúnebre, exposto na obra do historiador Tucídides” (DUARTE, 2020, p. 3). A ideia de homenagem (cortejo e elogio ao morto) também são referidos por Ariès (2014) como uma prática existente na Idade Média.

A citação abaixo arremata as mudanças ocorridas no evento morte relatadas ao longo deste texto:

Ainda no início do século XX, digamos até a guerra de 1914, em todo o ocidente de cultura latina, católica ou protestante, a morte de um homem modificava solenemente o espaço e o tempo de um grupo social, podendo se estender a uma comunidade inteira, como por exemplo, a uma aldeia. [...] O grupo social tinha sido atingido pela morte e reagira coletivamente a começar pela família mais próxima, se estendendo até o círculo mais amplo das relações e das clientelas, não só todos morriam em público, como Luís XIV, mas também a morte de cada um constituía acontecimento público que comovia, nos dois sentidos da palavra - o etimológico e o derivado - a sociedade inteira: não era apenas um indivíduo que desaparecia, mas a sociedade era atingida e que precisava ser cicatrizada. [...] A sociedade já não faz uma pausa, o desaparecimento de um indivíduo não mais lhe afeta a continuidade. Tudo se passa na cidade como se ninguém morresse mais. (ARIÈS, 2014, p. 756).

O que está descrito como sendo algo que deixou de existir em meados de 1914, é, de certa forma, uma generalização necessária, pois esses processos não se instalam de uma só vez. É possível que ainda ocorram dessa maneira em muitos recantos do Brasil e do mundo, mas, a rigor, a afirmativa é um desenho da realidade instaurada. Basta perguntar: Quem de nós tem mais que uma ou, no máximo, duas horas para dedicar ao velório do outro? Quem tem tempo para deixar um cortejo passar sem se maldizer que está perdendo tempo? Quem tem tempo a perder com a dor do outro? D. Sinhazinha assim como outras pessoas da época em que meu pai morreu tinham. A cidade não parou por conta da morte do meu pai, nem por conta do nosso choro, mas parou um pouco mais do que o fez para minha mãe. Os trinta anos que separam as duas mortes testemunham, silenciosamente, o crescimento da cidade, o isolamento das pessoas, não somente pelos muros altos, mas por uma falta de aderência entre vizinhos, típico das cidades grandes, além de modificações nas relações humanas provocadas, entre outras coisas, pelo uso intenso das redes sociais.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. Tradução: Luiza Ribeiro. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

ARRAIS, Marco Aurélio. Velórios e defuntos. 2015. Disponível em: https://www.ambientelegal.com.br/velorios-e-defuntos-marco-aurelio-arrais/. Acesso em: 9 jan. 2022

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Moderna, 1994.

1986.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. [tradução feita a partir do francês por Maria Emsantina Galvão G. Pereira revisão da tradução Marina Appenzellerl. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução: Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

BAKHTIN, Mikhail. Para a filosofia de um ato responsável. Tradução: Waldemir Miotello e Carlos Faraco. São Paulo: Pedro e João Editores, 2017.

CAMINHA, Ernesto. O chiar dos cabelos. In: REVISTA ESTÉTICA E SEMIÓTICA | BRASÍLIA. v.4. n.2. JUL/DEZ 2014. p.181-183. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/esteticaesemiotica/article/view/11935/10464 . Acesso junho 2022.

DUARTE, Adriane da Silva. ANNA Lia A.A. PRADO, Tradutora de Tucídides: “A oração fúnebre de Péricles” In: Translatio. Porto Alegre, n. 19. p.3-15. 2020. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/translatio/article/view/107720. Acesso em: setembro 2021

DUBY, Georges. Guilherme, o Marechal: o melhor cavaleiro do mundo. Lisboa: Gradiva, D. L.,

MENEZES, Rachel Aisengart. Difíceis Decisões: uma abordagem antropológica da Prática

Médica em CTI.In: PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro. p.27-49. 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/j/physis/a/fj33YvZmQZxwxGdvx6nt5xL/abstract/?lang=pt . Acesso em junho 2022.

TOLSTÓI, Leon. A morte de Ivan Ilitch. Tradução de Vera Karam. Porto alegre. 2010. E-book L&PM Editores, 90 páginas disponível em: https://www.amazon.com.br/Morte-Ivan-Ilitch-Leon-Tolst%C3%B3i-ebook/dp/B00A3D8T7k . Acesso em: 21/08/2021.